El transporte es un tema de todxs

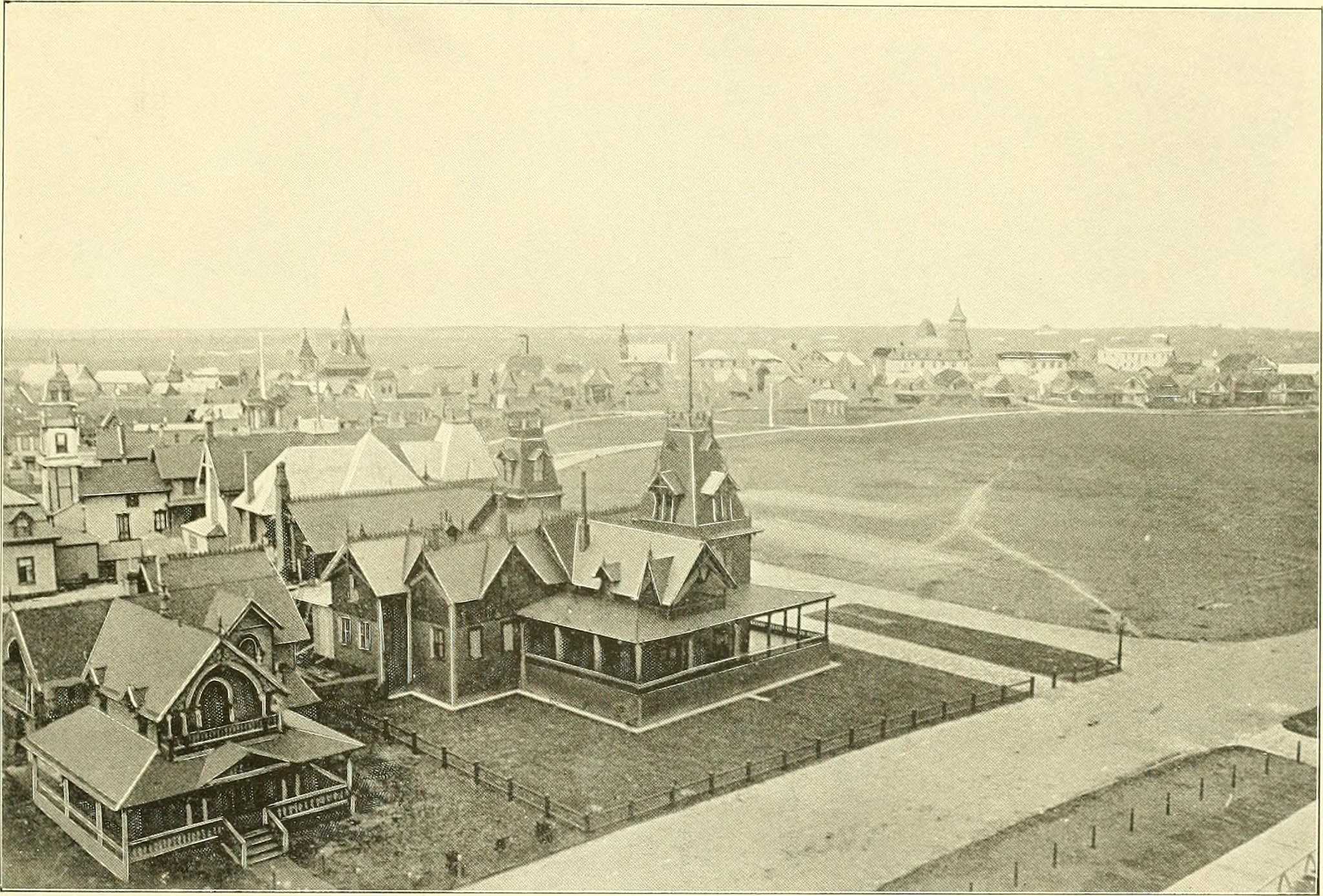

Hace unos meses tuve la suerte de poder asistir a unas jornadas que organizó la asociación Teima Down Ferrol para celebrar su 30 aniversario. Lo contaba aquí: 30 años teimudos.

Lo que no conté en aquel post fue lo que ocurrió en uno de los talleres en los que participé. El primer día de las jornadas escogí uno que nos reunió, sobre todo, a madres que sentíamos que «La vida es una sopa y yo soy un tenedor», tal y como decía el título del taller. Apenas me había sentado, cuando entró Nacho para decirme que había un taller que intuía iba a ser muy potente y que sería interesante que yo participara en él. Vamos, que venía a sacarme de allí sin decirlo.

Confieso ahora que me fui un poco contrariada, porque dejaba un taller que me apetecía mucho (aunque, en realidad, llevaba veinte años hablando con otras madres de lo que era comer sopa con tenedor) para ir a otro que, sinceramente, en aquel momento me parecía el menos sustancioso y apetecible de los que se habían organizado.

La temática de los talleres se decidía en función de lo que surgía durante el desarrollo de la asamblea, que reunía a todas las personas participantes en las jornadas. Un chico, Toni, había hablado del problema que para él suponía el transporte público, ya que ninguna línea de bus unía su lugar de residencia con el de trabajo y, de hecho, se dejaba gran parte de su sueldo en taxis para poder ir a trabajar. Como hubo más personas que volvieron a incidir en el tema de los autobuses y, especialmente, de los efectos de la huelga que se había desarrollado en los últimos meses, se decidió que uno de los talleres se ocupara de esta problemática. Y ese era el taller al que me había arrastrado Nacho: «El transporte es un tema de todxs».

Lo primero que me sorprendió al llegar es que, mientras en el resto de talleres la proporción de personas con y sin discapacidad (familiares y profesionales) era similar, en este eran absoluta mayoría los chicos y las chicas, los hombres y las mujeres nombrados por la discapacidad. Todos y cada uno de ellos hablando en primera persona y exponiendo la forma tan brutal en que la falta de líneas de autobús y la escasez de frecuencias trastocaba sus vidas para absolutamente todo: ir a trabajar, a su centro de estudios, al médico, a la propia asociación, a hacer deporte, de compras, al cine, quedar con amigos…

No sólo no podían hacer todo lo que querían o necesitaban, sino que se veían dependiendo de que sus familiares pudieran llevarles y traerles, y condicionados a cuándo y de qué manera podían hacerlo. Todos y todas manifestaban lo poco que les gustaba tener que depender de otras personas y la forma en que dejaban de hacer cosas por culpa del transporte. Además, ir en autobús no sólo les permitía ser independientes y autónomos, sino que además les hacía sentirse parte del mundo. Ver y ser vistos.

Existía la opción del transporte adaptado, pero no todas las personas reunían los requisitos para que se lo concediesen. Sólo una de aquellas personas, una mujer en la treintena, disponía de esta opción y, sin embargo, manifestó cuánto le desagradaba y horrorizaba porque «Las del 065 me dan la mano, me ponen el cinturón… Me tratan como a una niñas pequeña». Es decir, mientras a cualquier normaloide podría parecernos un lujo que un coche nos fuera a recoger a la puerta de casa y nos dejara justo en nuestro destino, aquella usuaria lo vivía como una forma de infantilización y una humillación. De nuevo, significaba estar segregado y apartado del mundo.

EL 47

Un par de meses después, me senté con Antón a ver una de las películas que más me ha gustado y emocionado de los últimos tiempos, El 47. Nuevamente, aparecía el autobús como reivindicación de clase y como derecho. La película transcurría en una España de muchas décadas atrás y, sin embargo, en mi aquí y ahora tenía al lado a personas que estaban viviendo exactamente la misma circunstancia que los vecinos de Torre Baró en la Barcelona de los años 70. Entre ellas, las chicas y los chicos de Teima. Y, también, mi propio hijo.

Nuestro pueblo tiene un tamaño medio, tirando a pequeño, así que pequeñas son también las posibilidades formativas para Antón más allá de la educación obligatoria. Vivimos a 20 kilómetros de una ciudad grande con mayor oferta y fue viendo El 47 que caí en la cuenta de que, salvando las distancias de espacio y tiempo, también la vida de Antón está ahora condicionada por el autobús. O, más bien, por su ausencia. De hecho, cada vez que valoramos las actividades formativas que encontramos (y de otro tipo, como las clases de teatro, ir al cine o quedar a comer con sus tíos), tenemos que abrir Google Maps, seleccionar la opción de “transporte público” y ver la viabilidad de que pueda asistir en función del horario de los autobuses y de las conexiones disponibles. Por no hablar de todas las circunstancias que pueden darse (y se dan) y de todo lo que puede salir mal (y sale) y acabar donde no quieres, a pesar de haber valorado, preparado y practicado la ruta con anterioridad. Léase, un corte por una carrera popular que hace que te bajen abruptamente del bus en no sabes dónde. O que unas obras de remodelación de la calle rodeen de zanjas la parada en la que te bajas y no haya forma humana (accesible) de salir de allí cuando tienes dificultades motrices y de equilibrio. Y así, hasta el infinito.

El asiento de Rosa

La posibilidad de acceder al transporte público es el símbolo de equidad más básico. No es casualidad que una de las espoletas del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos tuviese que ver también con el autobús y, en concreto, con la prohibición de sentarse en los asientos delanteros, reservados sólo para los pasajeros blancos.

El 1 de diciembre de 1955, una mujer llamada Rosa Parks fue detenida, encarcelada y juzgada en Montgomery, por negarse a cambiar de asiento cuando se lo exigió el conductor del autobús en el que viajaba, para que pudiera sentarse allí un hombre blanco. La detención de Rosa acabó provocando una huelga de más de un año en aquella ciudad. La población negra se organizó por sus propios medios y dejó de utilizar el transporte público hasta lograr el fin de la segregación racial en los autobuses. Este suceso se contagió a otras ciudades y a otras prácticas segregacionistas y Rosa Parks se convirtió, junto a Martin Luther King, en un icono del movimiento por los derechos civiles. En 1999 recibió de manos del presidente Clinton la Medalla de Oro del Congreso y en 2013 Barack Obama inauguró una escultura que la representaba a tamaño real en la Sala Nacional de las Estatuas del Capitolio. Allí comparte espacio con otros prominentes estadounidenses como Thomas Edison, Hellen Keller, George Washington o Eisenhower.

ADAPT

En 1983 se fundó en Estados Unidos ADAPT, acrónimo de American Disabled for Accesible Public Transit, que podría traducirse como Estadounidenses con discapacidad por el transporte público). Muchos de los activistas que habían iniciado la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y el movimiento de vida independiente, se habían cansado de pelear por leyes que, después y en la práctica, nunca se cumplían. Así que los miembros de ADAPT decidieron llevar a cabo acciones más contundentes: protestas, manifestaciones, encierros, cortes de tráfico y otros actos de desobediencia civil. En una ocasión, por ejemplo, se inscribieron en una visita guiada por el Capitolio cuyo objetivo era, en realidad, tomar la rotonda de aquel edificio (un lugar simbólico, ya que estaba decorado con un mural gigante de la firma de la Declaración de Independencia), hacer una sentada (es una forma de hablar, porque la mayoría de las 150 personas allí concentradas eran usuarias de sillas de ruedas) y reclamar poder hablar con los líderes de la Cámara de Representantes para exponerles sus reivindicaciones.

La contundencia de sus reivindicaciones y acciones hicieron que fueran percibidos —incluso, y sobre todo, por las propias organizaciones de la discapacidad— como elementos incómodos y hasta violentos. La misma acción que en una persona “normativa” se entiende como reivindicativa, si proviene de alguien asociado a la caridad, la compasión y la pena, por oposición (y por estupor), se interpreta como violenta. A una persona objeto de favores y no sujeto de derechos, se le supone docilidad y agradecimiento.

El caso es que no fueron pocas las ocasiones en que los activistas de ADAPT acabaron detenidos y teniendo que comparecer ante un juez. También es una forma de hablar, porque la mayoría de juzgados eran inaccesibles y más de una vez se encontraron con que no podían siquiera acceder a su interior.

Aunque el objetivo inicial de ADAPT cuando se creó había sido el de empoderar a las personas con discapacidad y lograr que participaran de forma activa en acciones de protesta para reivindicar sus derechos, se fijó como prioridad conseguir que todos los autobuses urbanos dispusiesen de plataformas elevadoras. De nuevo, el autobús no sólo como símbolo, sino como necesidad y urgencia.

Treinta y cinto años después de que Rosa Parks se negara a ceder su asiento, y en el marco de una de aquellas protestas, el activista Mark Johnson dijo: «Las personas negras lucharon por el derecho a sentarse en la parte delantera del autobús. Nosotros estamos luchando por el derecho a poder subirnos al autobús.»

Cuenta Joseph P. Shapiro en su libro No Pity (pág. 128): «En los ochos años [desde su creación] se habían producido cientos de detenciones de miembros de ADAPT durante actos de protesta de desobediencia civil por todo el país. El grupo boicoteaba cada convención nacional que se celebraba de la American Public Transit Association (APTA), la asociación de la red de autobuses públicos. Exponiéndose a detenciones masivas, obligaron a todas las ciudades, desde San Luis a San Antonio, a reflexionar sobre la injusticia de excluir a las personas con discapacidad de los autobuses. Sin embargo, fue una batalla en solitario. Incluso Rosa Parks les falló. ADAPT le había pedido al símbolo del boicot a los autobuses en Montgomery que marchara junto a ellos cuando fueran a Detroit, donde Parks vivía entonces. Aunque en un principio ella accedió, tras la presión del alcalde de Detroit, Coleman Young, que buscaba complacer a los visitantes de la convención de APTA, envió una carta retirando su apoyo y en la que condenaba a ADAPT por sus métodos de desobediencia civil, que provocarían incomodidad al “invitado” de la ciudad.»

No puedo explicar lo que me apenó saber que un símbolo de la lucha por los derechos civiles como Rosa Parks, mostró tan poca empatía y solidaridad cuando se trató de apoyar a otro grupo humano igualmente oprimido.

El 12 de marzo de 1990, ADAPT convocó una marcha sobre Washington (Wheels of Justice March) de la misma forma que había hecho Martin Luther King el 28 de agosto de 1963, cuando pronunciara su famoso discurso «I had a dream». Si la marcha en favor de los derechos de los afroamericanos reunió a un cuarto de millón de personas, las setecientas y pico que congregó ADAPT no le hizo merecedora siquiera de una mínima reseña en el Washington Post. Los números parecen modestos, pero resultan asombrosos teniendo en cuenta las dificultades respecto al transporte para aquellas personas (la mayoría usuarias de sillas de ruedas), no digamos ya para encontrar hoteles accesibles.

La marcha culminó con el famoso (para mí, para nuestro activismo) Capitol Crawl.

Wheels of Justice March (marzo 1990)

El sesgo de normalidad

Un día discutía con un muy buen amigo acerca de las modalidades de educación, en esta ocasión relacionadas con la escuela pública y la concertada. Su hija, por proximidad a su domicilio, por horario y por servicios, estaba matriculada en un colegio concertado. Yo había ido a recogerla varias veces y me pasmaba la absoluta uniformidad del alumnado de aquel centro. No sólo referida a la vestimenta, sino también a las circunstancias sociales, económicas y culturales de sus familias. Por supuesto, no había entre sus compañeros y compañeras ni un sólo niño o niña nombrado por la discapacidad. Y, como las familias compraban en el centro los libros y el material escolar, hasta sus estuches eran todos exactamente iguales!

Le hice a mi amigo un comentario sobre la completa ausencia de diversidad en el colegio de su hija, no sólo en cuanto a funcionalidad, sino también en lo referido al extracto socieconómico. Si el precio de la vivienda en la zona donde se ubicaba el centro no era suficientemente disuasorio, la cuota “voluntaria” que estaban obligadas a pagar las familias funcionaba como barrera de acceso. Mi amigo alegaba que la cuota era ridícula, porque no llegaba a los 30 euros. Yo le decía que eso era mucho dinero para algunas familias, que Antón había tenido compañeros que no iban a las excursiones porque sus familias no podían aportar 3 euros para el autobús. Ahí mi amigo ya me llamó exagerada y se negó a creerme, con lo cual se zanjó el tema.

La tendencia a pensar que todas las personas tienen y viven nuestras mismas circunstancias se denomina egocentrismo cognitivo, pero yo he preferido llamarlo sesgo de normalidad aunque, por lo visto, se aplica a otra circunstancia. El caso es que es algo que nos ocurre no sé si a todas, pero sí a muchísimas personas. Incluso a aquellas que, como yo aquel día, nos creemos absolutamente conscientes de toda la diversidad humana que nos rodea.

Vivo en un pueblo pequeño, y 15.000 habitantes no dan para un colegio concertado, no digamos para uno privado. Así que, todo el alumnado escolarizado en nuestro ayuntamiento lo está en las tres escuelas públicas con que contamos. Esto ha hecho que las aulas de nuestro municipio sean enormemente diversas. Mis hijos han tenido compañeros de distintos extractos socioculturales, de familias migrantes, cultura gitana, diferentes religiones, viviendo en familias de acogida o incluso procedentes de un centro de protección de menores cercano. Y prácticamente en cada clase había un alumno (cuando no varios) de los etiquetados como «con necesidades especiales». También las diferencias en el poder adquisitivo de las familias eran enormes: desde quien tenía residencia de verano en Sanxenxo, hasta quien no podía pagar los 3 euros que costaba el autobús de la excursión a la Casa de los Peces o a la Domus, al concierto del Palacio de la Ópera o la obra de teatro del Rosalía. Todas ellas actividades organizadas, ofertadas y financiadas por una administración que, sin embargo, olvidaba que para llegar hasta allí hacía falta un autobús y que quizás no todo el alumnado pudiera costearlo. Si mi amigo se negaba a creerlo, ¿cómo iba a hacerlo un conselleiro, un director general o un jefe de servicio?

Pues de la misma forma que yo, bípeda privilegiada, con permiso de conducir y con coche propio, tampoco había sido consciente de la realidad de todas las personas que dependen del transporte público. Creía que la problemática del resto era igual a la mía y que se reducía a qué desesperación de atasco, cuánto ha subido la gasolina o cómo leches voy a encontrar aparcamiento en tal sitio. No imaginaba lo que significa que el transporte público sea deficitario, y cuente con pocas líneas y frecuencias. Tampoco conocía la ansiedad que puede generar la convocatoria de una huelga de conductores de autobús. Y si yo no he sido capaz hasta ahora, ¿cómo lo van a ser los gestores y responsables de lo público? Aquellos que cuentan con coche oficial y chófer.

No sólo ellos. Tampoco quienes copan (copamos) las voces en la opinión pública viven el autobús como una urgencia y una necesidad, así que me temo que seguirá contemplándose como una cuestión menor, o ni siquiera se contemplará. Al fin y al cabo, sólo afecta a personas de renta baja (las que no pueden permitirse mantener un coche) y a todos aquellos que no pueden conducir: adolescentes, personas de edad avanzada y personas con discapacidad. Es decir, a aquellos que apenas tiene voz en los espacios públicos, ni incidencia política.

Sin embargo, el transporte público debería ser un tema de todos y un símbolo de equidad. Es una cuestión que, además, lo atraviesa todo: clase, edad, funcionalidad, ruralidad, medio ambiente… Ojalá algún día lleguemos a ser conscientes y elijamos a responsables de lo público que creen, gestionen y mantengan un transporte público eficiente y digno.